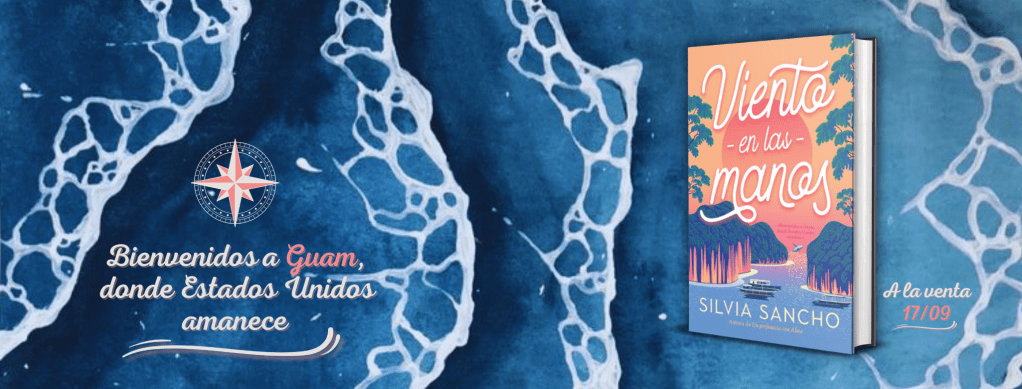

La Feria

Alexander

Martes, 13 de enero de 2026

Hotel Palazzo Parigi. Distrito de la moda. Milán.

Han pasado casi dieciocho años desde que nos conocimos en el concierto de Amy Winehouse. Siete, desde que nos reencontramos en la maison Lladó. Y todavía, cada vez que la miro, algo baila en mi interior al ritmo de Los Manolos.

Porque es mi amiga para siempre, not just a summer or a spring.

Porque ya solo sé vivir con ella, no naino no naino na.

Después de un malogrado amor adolescente, un par de puñaladas por la espalda, un choque de trenes laboral, una pandemia, cien crisis… Aquí seguimos, juntos, vivitos y coleando. No hay quien pueda con nosotros. Nuestro amor es inmortal. Si hay una sola verdad en este embustero mundo es que, cuando se vayan a comer los gusanos el cuerpecito que Dios me ha dado, seguiré lleno de amor por mi niña de fuego.

Estoy velando su sueño desde un rinconcito del dormitorio de la suite en la que nos instalamos ayer, por culpa de la puta feria que me tiene insomne perdido.

La envidio profundamente, ahí, roncando, mientras yo trato de bajarle las revoluciones al molinillo de mi cabeza a base de infusiones de manzanilla.

Manzanilla… Con lo que yo he sido, chica.

Me recoloco en el coqueto sillón de terciopelo, tapizado en rojo burdel, bebo de mi taza de porcelana y desvío la mirada a la derecha, a lo que me permite vislumbrar el visillo del skyline milanés.

Las agujas del Duomo no se achican frente a las mastodónticas torres de acero que las acosan. De nuevo, la idea de inmortalidad me ronda. Huele a blanco. Blanco nube. ¿No es ese el color del año según Pantone? Agito la cabeza, estoy contaminado. Lo que percibo con mi narizota es otro blanco… aldehído. Empolvado. Le va de dulce a la manzanilla que estoy paladeando. Blanco, amarillo y… el toque gourmand de Alma en rosa malvavisco.

¡Ole yo!

Estoy pintando el concepto de una fórmula sin haber pegado ojo, de pura empalmada. Mi pincel nunca se cansa. Y mi pene tampoco, por si te le preguntabas. Pero a lo que íbamos… En el aire flota una nueva fragancia para La Banda Roja —nuestra marca, emblema de nuestra exitosa sociedad limitada, la única hija que hemos deseado traer al mundo, la que más alegrías y quebraderos de cabeza nos da a ambos— y no estaría de más que le pusiera un nombre a la criatura…

—Alma incorrupta.

—¿Qué susurras, caracolito? —Se despereza entre las sábanas.

Últimamente, nos ha dado por intercambiar apelativos vergonzantes para sazonar un poco la dinámica de «me sale el trabajo por las orejas» en la que estamos encerrados, también como pareja.

Pareja, amiga, socia, amor de mis amores, fucking faraona. Esa es mi Alma. Más suya que ninguna.

—Estaba imaginándote amortajada, chocho loco.

Su risa ilumina la habitación y hasta el punto más oscuro mi caótico universo interior.

—Y por declaraciones tan románticas como esa, sigo casada contigo.

Sus padres no opinan lo mismo. Ni los míos. Ni mi hermana, Susanita. Ni la suya, Coronada. Nuestro núcleo duro no cree que podamos ser un matrimonio sin pasar por un registro. Pero ese es su problema, no el nuestro.

—Nunca nos hemos casado en Milán —comento.

—¿Te queda algún hueco libre de aquí al domingo?

—Sabes que no, bruja mala. Me vas a llevar con la lengua fuera toda la semana.

—No acepto «bruja mala» como mote. Es demasiado fácil.

—¿Cynthia Erivo sería redundante?

—Total. —Bosteza—. Necesito un café.

—Llamo yo al servicio de habitaciones, pero, porfa, tómatelo en el salón. —Me señalo la cabeza—. Estoy con algo.

Me enseña un pulgar, salta de la cama y se aleja, pero se gira antes de cruzar la puerta. Cuando me mira a la cara, se le despierta una sonrisa sincera, genuina alegría de verme. Cuando baja la vista y descubre que estoy tan desnudo como ella, su fuego se enciende, la leña arde.

La leña arde…

—Isabel Pantoja.

Las cejas de Alma —espesas, alzadas, soberbias— anuncia la sospecha:

—No has dormido nada, ¿verdad?

—Calla y escucha. —Me aclaro la voz para declamar—: Se me enamora el alma, se me enamora, cada vez que te veo doblar la esquina, perfumado de albahaca y manzanilla. ¡Albahaca y manzanilla! ¡También le va de dulce! Fondo herbáceo, cuerpo floral y cúspide empolvada, con un divertido toque de malvavisco… Lo veo… ¡Lo estoy viendo! —Me levanto de un brinco y estiro las manos—. Alma incorrupta: la esencia de la inmortalidad.

Ella ladea la cabeza.

—Mejor le damos una vuelta al nombre.

—¿Qué tal en otro idioma? Incorruptible Soul. Anima incorruttibile…

—Olvídate de eso. —Se sube a mi ola creativa. Y yo feliz, porque me encanta surfear con ella—. Inmortalidad es la palabra clave. Y el eje de tus creaciones desde siempre.

—Desde siempre no, solo desde que soy consciente de que una vida contigo me va a saber a poco.

Alma se cae de la tabla con mi comentario. Juraría incluso que se ha olvidado de que estábamos buscando nombre a una fragancia. Toda su atención se ha centrado en mi boca. Nada la detiene para tomar de ella lo que precisa. Y yo, como es natural, la recibo con los brazos abiertos.

—Te quiero infinito —dice sobre mis labios.

—¿Ves? Otra referencia.

—¿Puedes parar de pensar y limitarte a besarme?

—Lo voy a intentar. A ver si me sale…

Mi lengua saca a bailar a la suya antes de que llegue a cerrar los ojos. El fuego refulge en sus iris de plata e inflama mis venas. Nuestra química, siempre activa, guía mis manos a sus caderas y las suyas a mi nuca. Que enrede los dedos en mi melena provoca que le muerda el labio inferior y me encomiende al dios al que rezo: su bendito culo.

—¿Me darías el capricho de ponerte Chups hoy? —murmuro mientras le beso el cuello.

—¿Y arriesgarme a que te pases todo el día erecto llevar un perfume inspirado en mi trasero? —Asiento mientras se lo aprieto—: Me gusta bastante la idea.

—¿Tanto como para olvidarte las bragas en la maleta? —La atraigo hacia mí y camino de espaldas—. No sería la primera vez…

—Lo de Marsella no debería repetirse.

Mis pantorrillas topan con el sillón de terciopelo, tan rojo como su aura.

—Solo con pensar en prohibírnoslo, se te han disparado las ganas de repetir.

—Alexander, no juegues… —Adelanta las caderas.

Y yo le dejo con las ganas de rozarme al sentarme en el sofá.

—Pídele al agua que no moje. —Miro el vértice de sus piernas.

Sus muslos se aprietan. Su voz jadea al proponer:

—Vale, imaginemos por un momento que, en otro alarde de insensatez, acepto acudir a las reuniones de hoy sin bragas.

—Estoy dentro. —Me la toco para atestiguarlo—. Y tú estás a mi lado de la mesa en esa reunión tan importante, toda firme, recta y seria. Una jefa, una reina, mano de acero… y la mía, justo aquí. —Me apodero de su pubis con la palma y deslizo el dedo corazón hacia su interior.

—No seríamos capaces de tanto —gime.

—Ay, Alma… No me toques las palmas… —Le pellizco un pezón.

Ella me empuja hacia atrás, se monta a horcajadas en mi regazo y coloca las manos para aplaudir, pero se las sujeto por las muñecas.

—Estás demasiado excitada para tomar esa decisión. —La beso en los labios—. Vamos a follar y, si sigues pensando lo mismo después, con una palmada me doy por enterado.

—¿Cuánto tiempo tenemos?

—No te preocupes por eso. —La suelto para sostenerme a mí mismo y guiarme dentro de ella—. Todavía no ha sonado el primero de los tres despertadores que has programado.

La penetro despacio, porque la sensación es tan intensa que o mantengo el control o estallo. Eso no ha cambiado en todos estos años. Tampoco que, al cabo de unos minutos, cuando el vaivén se queda corto, el galope toma el relevo y morirme en ella se convierte en el único objetivo vital válido, pierdo el olfato. Y me jode. Mucho y muy fuerte. Como me está jodiendo Alma: hasta perder el resto de los sentidos.

Soy vagamente consciente de que nos estoy levantando, pero no sabría explicar por qué la tumbo en el suelo en vez de en la cama, que está a dos palmos de distancia.

Lo único que sé es que necesito seguir enterrándome en su cuerpo, que mi destino depende de ello, que con sus piernas sobre mis hombros mejoro la experiencia, que cuando empieza a contraerse y ceñirme, y nuestros gemidos entablan diálogo en un idioma arcano, apenas me quedan unos segundos antes del último aliento.

—¡Ah!

—¡Oh!

Dos vocales componen el réquiem por Alexander Ventura, felizmente fallecido en brazos del amor de su vida, en la suite de un hotel de lujo de una histórica capital de la moda, a la tierna edad de treinta y tres años. Ni Dios tuvo un final tan épico. Me doy por satisfecho.

—Me he quedado nuevo. —La beso antes de desplomarme sobre la moqueta.

—Sí, ha estado… Buf… —Se abanica con la mano—. Increíble.

—¿Tanto como para aplaudirme?

Se ríe al sentarse como un indio. Mira hacia la puerta acristalada de la terraza y arruga la nariz. Está preciosa.

—¿Te he dicho alguna vez lo guapa que estás recién follada?

—Alguna, sí. —Me regala una sonrisa.

Su mirada deambula por mis rasgos. Sé que duda. Lo sabe el Papa de Roma. Pero finalmente sacude la cabeza y cuadra los hombros.

Señoras y señores, se viene la terrible e inflexible Alma Trinidad.

—Voy a ponerme bragas —sentencia con tanta formalidad que me entra la risa.

Ella me castiga con su indiferencia al levantarse del suelo sin regalarme un triste mimo. El primer despertador suena. Se acerca a la mesilla a apagarlo y ya no para de hacer cosas. Qué pereza. Con lo bien que se está aquí tirado…

—No te duermas —me aconseja.

—Estaría curioso que, después de pasarme la noche en vela, me sobara ahora.

—En serio, espabila. —Me urge a levantarme con la mano libre, en la otra lleva una pila de neceseres—. Me voy a la ducha. En media hora, llegará el Uber.

—¿Te pido el café?

—No, gracias. Ahora me hago uno de la máquina del salón.

—Roñosa —vocalizo.

—Pero con Birkin. —Alza la barbilla.

—Ya no me va a importar que te lo bebas aquí —insisto—. Se me ha ido el hilo.

—Pues es una pena, porque prometía bastante. —De camino al baño, sugiere—: Inmortality suena genial.

—Se parece demasiado a Eternity —le digo a la soledad que me acompaña.

Uso un brazo de almohada, fijo la vista en el techo y trato de perseguir la premisa creativa, pero el sueño me alcanza primero.

Luego, obvio, todo son prisas y nervios. Y una chispita de irascibilidad, porque la siesta de diez minutos me ha sentado como una patada en los huevos.

—Son y media. Nos marchamos. —Alma abre la puerta de la habitación.

—Relaja, Trinidad, que no me he calzado siquiera. —¿Dónde coño dejé anoche los botines?

—Ponte lo primero que pilles. Vas a estrenar un par nuevo en unas horas.

—Sí, claro. Y me presento en semejante templo con unas humildes Vans, no te jode.

—Conserva esa mala vibra para la reunión. Nos va a ser muy útil.

Una cosa te digo: quédate con quien te valore hasta en uno de esos día que vagas por el mundo como una mierdecita con patas.

No la beso, porque se ha currado un maquillaje precioso y no me parece ni medio normal estropearlo. Solo le recoloco un par de pelitos díscolos, le aprieto la mano que sostiene su merecido Birkin y le pido con un gesto que salga primero.

Al ponerme el abrigo de cuero sobre del traje de lana fría, siento el poderío de mi padrino cubriéndome la espalda. No hay mejor máscara que sus gafas en mi cara. Cuando alcanzamos la calle, sigo en la mierda, pero nadie lo diría.

En el Uber lucho contra Morfeo —hijoeputa inoportuno— mientras Alma repasa el informe de la empresa con la que nos vamos a reunir, que se sabe de memoria.

El centro de convenciones donde se desarrolla la feria es tan ordinariamente impersonal que me niego a describirlo.

Huele a gris. No digo más.

De nuevo, nos asistirá en la jornada una de las tantas mesas redondas de formica con sillas marrones, plantadas en medio de un campo de césped artificial.

Ayer bautizamos estos espacios de trabajo tan carentes de privacidad como «setas», en honor a su aspecto y a las que se comía la tita Coronada en los festivales, allá por los entrañables noventa.

Añoro los viejos tiempos, pero no tanto como la cama de mi torre. Daría mi reino por una cabezadita bien echada. El cansancio se apodera de mí mientras esperamos a nuestros compañeros de reunión, que, para colmo, llegan tarde y con un rollito demasiado informal.

—Perdonad el retraso, chicos —nos dice en inglés el de más edad.

Sobre la camisa azul sosaina, que complementa su traje de cien dólares, destaca la cinta negra que sujeta el cartelito con su nombre: Henry Chen, representante de una de las mayores compañías de distribución a nivel continental.

—¿Nos has llamado «chicos»? —pregunto en un tono deliberadamente bajo, mientras deslizo las gafas de sol por el caballete de mi apéndice dorado.

—¿Disculpa? —Chen boquea como un pececito, desconcertado.

Pues no ha visto nada…

Su compi —Domenico Zhang, veinteañero, enlace empresarial local y cliente de Armani— rehúsa el contacto visual. De hecho, está más pendiente de las botellas de agua que hay sobre la mesa. Adivino que está resacoso, que ayer le descubrió a Chen los secretos de la noche milanesa, que lo único que necesita es un ibuprofeno y acabar cuanto antes la reunión. Empatizo con él.

—Disculpados —les concedo al señalar un par de sillas.

Chen hace comentarios sobre el frío que hace en invierno en Europa. Domenico pone un teléfono sobre la mesa, y luego otro, y una Tablet y un portátil… Me quito las gafas y las suelto con pereza. Alma carraspea.

—¿Serías tan amable de presentarnos vuestra propuesta? —La cordialidad de sus palabras contrasta con su tono y ese mentón alzado que apetece comerme a mordisquitos—. Nuestro tiempo es limitado.

—Sí, por supuesto, vayamos al grano. —Chen coloca las manos en ojiva, con las puntas de los dedos formando un triángulo de poder.

Lo etiqueto como alumno de Llados y ya no me lo puedo tomar en serio, obvio.

Resumiendo mucho el discurso prefabricado que nos mete, él no es más que un distribuidor que quiere hacer cosas de distribuidores como, por ejemplo, llevarse una parte indecente del pastel.

Alma se vale del lenguaje corporativo para recomendarle que se baje un poquito. Y Domenico saca la artillería pesada: un tostón de datos que le permito que concluya por pura educación, no porque me interese en absoluto.

—Nuestro modelo de negocio no se corresponde con el de los mercados que mencionas —le explica la Trini—. Somos nicho, perfumería de autor. La exclusividad que otorgamos al punto de venta final compensa la reducción del margen por distribución.

—Pero el beneficio… —repite Chen.

Está entrando en bucle. Alma también se da cuenta, por eso me mira, y con eso le basta para indicarme: «calienta que sales».

Tamborileo con las uñas sobre la mesa, le doy media vuelta al arito de mi meñique, el que salió de una tuerca, gemelo del que lleva Alma, símbolo de la renovación perpetua del voto de amarnos bien y para siempre… Y la inspiración aparece.

—¿Conocéis el juego de Hermès? —pregunto.

Alma sonríe. Chen boquea. Domenico frunce el ceño.

—¿Te refieres a las listas de espera?

Interpreto que algo sabe del tema, y si no, que le pregunte a la IA. Atajo hasta el meollo del asunto:

—Me refiero a gastar una fortuna en productos que no quieres para poder acceder a la compra de lo que realmente deseas.

—Como sucede con los modelos Kelly o Birkin. —Alma planta el suyo sobre la mesa.

Señalo su bolso y sonrío como vendedora de teletienda.

—Juguemos juntos a esto: hasta que los clientes no gasten lo que consideréis como justo beneficio, no podrán conseguir lo que realmente vale su peso en oro: nuestro arte.

—Quiere decir… —Interviene Alma, pero por debajo de la mesa me acaricia un muslo.

—¡Exactamente lo que he dicho! —Me pongo flamenca—. Vuestra marca está en todas partes, la nuestra solo en las mejores casas. Si queréis formar parte de ese exclusivo club y, además del beneficio reputacional, obtener uno económico, la invitación a jugar estará activa hasta que nos marchemos de Milán el próximo domingo. Si no, ha sido un placer conoceros. ¿Qué digo placer? ¡Ha sido un honor, un regalo, un fucking privilegio! Ojalá el destino nos vuelva a reunir muy pronto. Os deseo lo mejor, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. —Los bendigo antes de dirigirme a Alma—. ¿Me recuerdas dónde era nuestra siguiente cita, por favor?

—Prada. —Alarga una pausa para que el nombre resuene y añade—: Nos esperan en veinte minutos. Deberíamos ir acabando con esto.

Me pongo en pie de un brinco.

—Venga, pues lo dicho, ¿eh? A seguir tan bien como hasta ahora.

—Estudiaremos la propuesta y os contactamos —añade Chen.

No respondemos.

Es mejor dejar que el pánico se despida por nosotros mientras nos vamos a cita que, efectivamente, tenemos en Prada, porque yo no me marcho a España sin darme un capricho y Alma, menos.

—Necesito otro café —murmura mientras salimos del bosque de setas.

—Yo, ir al baño. —Señalo el cartel que lo anuncia a la derecha.

—Nos vemos en la puerta principal. Voy pidiendo el coche. No tardes.

Me cuadro junto al pasillo de los aseos.

—A la orden, doña Hilaria.

Alma sonríe sin detenerse.

—Ese mote no me avergüenza, Bill Clinton.

—¡Uy lo que me ha dicho! —le grito a su espalda.

Su dedo corazón estirado es lo último que me enseña antes de entrar en la cafetería.

Hago lo que debo en el baño. Jurado que no tardo nada de nada, pero cuando llego a la puerta principal, Alma ya me está esperando. Y me da tremenda envidia, porque quería ser yo quien me la comiera con la mirada mientras cruzaba el vestíbulo.

Sus ojos hambrientos me incitan a sacar del repertorio mis mejores movimientos, como ese de esconderme unos mechones detrás de las orejas, ahuecarme las solapas del abrigo de cuero y enganchar los pulgares en las trabillas del pantalón, con las puntas de los dedos formando un triángulo sobre mi poderoso ciruelo.

Alma sonríe de medio lado cuando me detengo de manera casual a su lado y le pregunto:

—¿Tienes un cigarrillo?

—Lo siento, no fumo.

—No, si yo tampoco. Soy perfumista. Ni fumo ni esnifo, por el bien de mi narizota. ¿Es tu primera feria?

Da un sorbo a su café antes de negar con la cabeza.

—Vivo en una continua desde que conocí a mi marido.

—¡Oh, maldición! —Sonrío—. ¿Hay un marido?

—Uno guapísimo. —Me acaricia la línea de la mandíbula—. Uno que me quiere más que al aire que respira. Me lo repite a diario. Sin venir a cuento, la mayoría de las veces. Está como un cencerro, y por eso lo adoro. —Me besa en los labios.

Y yo me entrego, como Amy y Tony, en Body and Soul, a la noble tarea de seguir amenizando nuestra feria… por lo que resta de eternidad.

Deja un comentario